Construction du Calvaire de Pontchâteau

D’après la revue « l’AMI DE LA CROIX »

Sans le remarquable travail du Frère Michel Le Gall (Frère de Saint Gabriel), cette page de chroniques n’aurait jamais vu le jour. Qu’il en soit ici sincèrement remercié.

NOTRE GRAVURE

Les pèlerins, qui ont visité souvent le Calvaire, pourraient, sans doute, se rendre compte de la pensée qu’elle exprime; mais nous devons la faire connaître et l’expliquer à nos lecteurs.

Nous avons pensé qu’il leur serait agréable d’avoir sous les yeux, tout à la fois, et le théâtre des travaux du B. de Montfort, et le cadre dans lequel doivent se réaliser les projets qu’il avait conçus.

Sur le premier plan, à droite, apparaît le nouveau monument, représentant le Prétoire de Pilate, auquel donne accès la Scala Sancta. Tout près, le bouquet d’arbres qui entoure la fontaine dite du P. de Montfort, et dont nous aurons occasion de parler. De la lande s’élève insensiblement jusqu’au Calvaire que l’on aperçoit dans le lointain, à gauche.

Une voie, à demi tracée sur la lande, relie le Prétoire au Calvaire. Ce sont les deux points extrêmes de la Lande de la Madeleine. La distance qui les sépare est de cinq à six cents mètres et diffère peu de celle qui se trouve, à Jérusalem, entre le vrai Prétoire et le Golgotha. La largeur du terrain destiné au pieux pèlerinage est à peu près égale, et peut présenter une superficie de sept ou huit hectares. On voit que ce serait déjà un grand travail d’enclore de murailles, comme on en a le dessein, celle autre Jérusalem.

Mais, revenons à notre gravure. On voit le Bienheureux debout au pied de la Scala, montrant de la main son Calvaire ou plutôt la plaine qui s’étend devant lui, comme pour inviter à continuer le travail commencé.

Bien des fois, à cette place même, il a dû faire entendre sa voix, exhorter, animer ses chers travailleurs. C’est là, nous l’avons dit ailleurs, qu’ils se réunissaient d’ordinaire pour prendre leur frugal repas, n’ayant pour se désaltérer que l’eau de la fontaine. C’est là que plus d’une fois eut lieu, en faveur de ses chers pauvres, la multiplication des pains, et, en particulier, entre les mains de Jeanne Guégan, la pauvre veuve qu’il avait établi sa pourvoyeuse générale. C’est de là qu’on parlait en récitant le Rosaire ou en chantant un cantique de circonstance, pour aller reprendre les travaux interrompus un instant.

Certes, Montfort, du haut du Ciel, doit être heureux de voir ce qui a été fait sur ce coin de terre, en particulier, pour reprendre son œuvre et le glorifier lui-même, en même temps que Jésus crucifié.

Au dire de tous, le monument du Prétoire, que notre gravure met sous les yeux est un beau début, digne de servir de point de départ à l’œuvre projetée. Et puis tant d’actes de dévotion, de piété touchante y ont été accomplis déjà, sous les regards des Anges de la Passion qui ont été placés là, comme pour en être les témoins.

C’est tous les jours, que de nombreux et pieux fidèles font l’ascension de la Scala, à genoux. Chaque dimanche, l’empressement est tel, que pendant des heures, il n’y a pas de place inoccupée sur les marches du Saint Escalier.

Et que de prières ferventes répandues devant ce groupe de la Flagellation, qui fait l’admiration des connaisseurs! Mais, il y a quelque chose de mieux à en dire, c’est que sa vue a déjà touché bien des cœurs, et que les pieds du divin Flagellé ont été arrosés de bien des larmes. Nous en avons été plus d’une fois témoin.

On doit comprendre maintenant ce que dit Montfort, du pied de la Scala, où nous l’avons placé. Devant lui, en face, la voie douloureuse montant jusqu’au Calvaire. Elle doit se peupler, s’animer par la représentation aussi vivante que possible des différents stations du Chemin de la Croix. Une de ces stations, et non la moins touchante, doit être déjà à l’étude, chez l’auteur du groupe de la Flagellation.

Mais ce Chemin de Croix monumental n’est pas tout. L’Apôtre de Jésus crucifié a été, en même temps, l’Apôtre du Rosaire. Lui-même avait déjà fait élever autour de son Calvaire, trois petits monument ou chapelles rappelant les mystères du Rosaire. Il devait y en avoir quinze, selon le nombre des mystères. Les historiens ont noté cette particularité, qu’à côté de ces monuments ou chapelles il y avait une cellule, sans doute pour permettre au pèlerin de s’y arrêter dans la contemplation du mystère qui lui offrirait plus d’attraits.

L’espace qui s’étend à gauche de la Scala, dans la direction de la nouvelle Chapelle du Pèlerinage, semble tout disposé pour recevoir la représentation des Mystères joyeux. On y verra tout d’abord et prochainement, nous l’espérons, une reproduction exacte de la Santa Casa de Lorette, ou maison de la Sainte Vierge, dans laquelle s’est accompli le grand mystère de l’Incarnation.

A droite de la Scala, le terrain va s’élevant jusqu’à une espèce de crête ou ceinture de rochers. Tout y est à souhait pour qu’on puisse y figurer le jardin des Oliviers, avec la grotte de Gethsémani, commençant la série des Mystères douloureux.

Enfin, du même côté, à la hauteur des rochers, dont l’un est déjà désigné comme devant être le rocher de l’Ascension, se développerait la série des Mystères glorieux.

Tel est le plan dont notre gravure met imparfaitement, sans doute, le cadre sous les yeux, et dont Montfort, du pied de la Scala, semble demander l’exécution prompte et fidèle.

Nous n’en doutons pas, la voix de l’excellent Prédicateur du Mystère de la Croix et du Très Saint Rosaire sera entendu.

En guise de préambule- par Jean des Landes

Le Prétoire et la Scala Sancta

Le premier numéro de l’Ami de la Croix parut au commencement d’octobre 1891. La bénédiction du Prétoire et l’inauguration de la Scala Sancta avaient eu lieu le 24 juin précédent. C’est pourquoi notre revue n’a pas parlé de ce premier travail. Nous allons y suppléer.

C’est dans la seconde partie de l’année 1889 que je formai le projet d’ériger, près de la fontaine dite du Père de Montfort, le Prétoire et la Scala Sancta. J’avais songé d’abord au Saint-Sépulcre. J’en parlai au révérend Père Tissot, que Mgr Lecoq avait envoyé passer quelques jours au Calvaire, entre les deux retraites ecclésiastiques de Nantes. Le Révérend Père me fit remarquer avec raison que ce n’était pas la place naturelle du Saint-Sépulcre, que c’était trop loin du Calvaire. Je renonçai sans peine à ce premier projet. La pensée me vint alors d’établir en ce lieu la première station d’un chemin de croix qui se terminerait au Calvaire.

Quelques jours après, j’allai à Saint-Guillaume dans le but de recueillir des anciens ce qu’ils avaient appris de leurs ancêtres touchant le Calvaire. Je me rendis d’abord au presbytère. M. l’abbé Nicol m’offrit aussitôt de me procurer des charrettes pour transporter les pierres nécessaires à la construction du Saint-Sépulcre. Je le remerciai, lui donnant la raison qui m’avait fait changer d’avis, et je lui parlai de mon projet de chemin de croix. Le bon curé me conduisit chez une bonne ancienne, âgée de 93 ans, et jouissant pleinement de ses facultés intellectuelles. Chemin faisant, il me dit que cette bonne ancienne, tertiaire de Saint-François, méritait toute confiance ; qu’à sa connaissance, elle avait obtenu deux miracles du bienheureux de Montfort.

L’une de ses petites nièces était mourante ; elle la prend dans son tablier et l’emporte au Calvaire. Elle la dépose au pied de la croix, en disant : « Bon Père de Montfort, guérissez ma petite nièce. » — Elle fut exaucée à l’instant ; elle rapporta à la maison l’enfant complètement guérie. La petite qui tout à l’heure était sans mouvement se levait debout dans le tablier de sa tante pendant que celle-ci fait le chemin de la croix autour de la montagne. Cette enfant est maintenant mère de famille. Elle habite le village de la Berneraie. C’est la femme Joalland1.

La bonne ancienne vient d’être elle-même l’objet de la seconde faveur. Elle ne pouvait marcher qu’à l’aide d’un bâton. A la vue des nombreuses guérisons opérées au Calvaire par le bienheureux de Montfort depuis sa béatification, elle se dit : il faut que j’aille lui demander la faveur de marcher sans bâton. Avec son bâton, elle se met en route pour le Calvaire. La faveur fut accordée. Le bâton fut laissé au Calvaire et depuis lors, elle marche sans appui et facilement.

Dès que j’eus fait connaître à la bonne tertiaire l’objet de ma visite, elle nous dit : « Je n’ai rien entendu, mais j’ai vu. J’avais alors de 17 à 18 ans. Je gardais les troupeaux dans le bas de la lande du Calvaire. Nous étions plusieurs ensembles. J’avais alors 18 ans. Nous avons vu bien des fois la lande, de la fontaine au Calvaire, couverte d’une immense multitude.» — « Que faisaient ces personnes, lui demandai-je ? — Elles montaient au Calvaire en passant à côté du moulin, et disparaissaient ensuite. » — « Voici votre chemin de croix, dit vivement M. l’abbé Nicol. » — « Je n’en sais rien, mais il est certain que c’est bien extraordinaire. » — Je venais pour la première fois de parler de mon projet de chemin de croix, en me rendant chez la bonne tertiaire, et je n’avais rien dit devant Elle. En ce moment le chemin de croix est érigé et pieusement suivi par des foules de fidèles. Nous avons vu aussi, à l’occasion de nos fêtes du Centenaire, la lande couverte d’une foule immense de la fontaine au Calvaire. Mais alors j’étais loin de soupçonner ce que nous avons vu ces dernières années.

Je soumis ce fait comme les autres, dont j’ai parlé dans les derniers numéros de l’Ami de la Croix, à Mgr Lecoq, Evêque de Nantes. Sa Grandeur me répondit : « Sans me prononcer sur ces faits, je vous autorise à commencer le Chemin de Croix dont vous me parlez. C’est une œuvre de nature à exciter la foi et la piété dans la région. »

Je reçus une réponse semblable du Très Révérend Père Maurille et je me mis à l’œuvre.

Je ne me faisais pas illusion sur les difficultés à surmonter. Mais ayant la certitude que Dieu voulait cette œuvre, j’étais plein de confiance. Il fallait d’abord acquérir les terrains nécessaires à la construction du Prétoire. La Fontaine et le terrain qui l’entourent étaient alors censés la propriété de la Fabrique de Pontchâteau, qui pour le moment, croyait de son devoir de faire opposition à la nouvelle œuvre. J’achetai le terrain qui l’entoure. Je n’avais alors pas un centime, mais la Providence me vint en aide. M. l’abbé Joseph Guiot, alors vicaire à Saint-Laurent-sur-Sèvre, maintenant Mgr Guiot, me fit savoir qu’une personne se chargeait des frais nécessaires à ce premier achat.

Mais il y avait une autre difficulté à résoudre. Comment aller de notre maison à la nouvelle construction?

Le terrain qui longe le jardin des Sœurs nous appartenait. Plein de confiance dans le Bienheureux qui voulait cette œuvre, je fais l’avenue le long du mur du jardin des Sœurs. Puis je fais combler le fossé qui sépare ce champ de celui du voisin qu’il nous fallait traverser !

« Que veut donc le Père Barré, dit le propriétaire ; pourquoi a-t-il fait combler son fossé? — Comment, tu ne vois pas, lui répondit-on, il veut passer sur ton terrain ! — Pour cela, jamais, alors même qu’il voudrait me le payer cent francs le sillon. »

Cette parole peu encourageante m’est rapportée. Je vais néanmoins faire ma demande à la famille. Refus poli, mais refus absolu. Je retourne quelques semaines après, même refus. J’attends l’heure de Dieu avec patience ; je n’eus pas à attendre longtemps.

Dans la matinée du jour de Noël, m’arrive en toute hâte, l’un des jeunes gens de la maison. —« Venez vite, mon Père, me dit-il, et apportez les saintes huiles, ma mère se meurt. » — « Je me rends chez vous immédiatement, lui répondis-je, mais sans emporter les Saintes Huiles, car votre mère n’est pas mourante. » « Quelques instants après, j’étais dans la maison de la malade. Elle se croyait en effet sur le point d’aller paraître devant Dieu; le mari et les enfants la croyaient aussi à l’extrémité. — « Mon Père, me dit-elle, nous avons refusé le Père de Montfort, et Dieu nous punit. Nous avons perdu une vache, et je vais mourir. » — « Je peux vous assurer d’abord, ma bonne, que vous n’êtes pas en danger de mort et que vous ne mourrez pas de cette maladie. » Connaissant la nature de la maladie, je pouvais le dire avec assurance et je ne manquai pas de le faire. — « Mon Père, poursuivit-elle, voici mon mari et mes enfants, nous vous accordons tous, de tout cœur, ce que vous nous avez demandé, faites la route quand vous le voudrez et arrangez les choses comme vous l’entendrez. — « J’accepte avec reconnaissance, lui répondis-je, nous ferons un échange à votre profit. Mais je vous assure de nouveau que vous n’êtes pas en danger et que je ne peux pas vous donner l’Extrême-onction. » — Je ne me trompais pas. Il y a de cela vingt-quatre ans et la femme Guihéneuf est toujours de ce monde. Elle a vu mourir son mari et ses deux fils qui ont laissé des enfants. Mais, pour elle, elle vit toujours. Elle habite en ce moment chez sa fille devenue la mère d’une nombreuse et intéressante famille.

Je vais le soir même à Saint-Guillaume et le bon Curé convoque ses hommes pour le lendemain. Le surlendemain, l’avenue traversant le terrain Guihéneuf était terminée. Les fils Guihéneuf étaient au nombre des travailleurs.

Les travaux du Prétoire commencèrent aux premiers beaux jours. Nos bons villageois des paroisses voisines rivalisèrent de zèle pour nous amener la pierre. Les hommes de Saint-Joachim vinrent creuser les fondations. Mais il nous fut impossible de trouver le solide. Il nous fallut aller à une grande profondeur, recourir au béton, placer au-dessus de fortes et larges pierres de Nozay, croisées les unes sur les autres. Et l’on put bâtir solidement. Les fondations absorbèrent une énorme quantité de pierres.

Nous étions sur une nappe d’eau. Pour n’être pas submergés, il fallut recourir à une forte pompe et la faire manœuvrer nuit et jour, même le dimanche, jusqu’à ce que nos fondations soient sorties de terre.

Nous voulions avoir la cérémonie de la Bénédiction de la première pierre du monument le 8 septembre, il fallait se hâter. Le monument proprement dit, partait du sommet de l’escalier, c’est-à-dire de quatre mètres de hauteur. C’est là que fut placée la première pierre dont la Semaine religieuse de Nantes annonça la bénédiction pour le 8 septembre.

« Le Calvaire du B. Montfort » (projet)

La méditation de la Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ et des diverses circonstances du sanglant sacrifice émeut toujours profondément les âmes. C’est à Jérusalem surtout, sur les traces même du divin Sauveur, que ce souvenir parle à la piété et fait couler les larmes.

Mais un pèlerinage aux Lieux-Saints est le privilège d’un petit nombre de chrétiens.

C’est pourquoi le Bienheureux Montfort conçut autrefois le projet de-transporter pour ainsi dire les Lieux-Saints en France, au moyen d’une exacte reproduction.

C’est à Paris, pendant les cinq mois qu’il passa parmi les ermites du mont Valérien, au commencement de l’année 1704, que Dieu lui fournit l’occasion de former ce grand dessein. « Il y avait alors sur cette montagne, dit le premier historien du Bienheureux, plusieurs chapelles un peu éloignées les unes des autres où les mystères de la Passion étaient représentés d’une manière très dévote par des statues de grandeur naturelle, où les pèlerins allaient faire leurs stations.

« Monsieur de Montfort ne manquait pas d’y aller tous les jours méditer les mystères des souffrances du Sauveur, pour lesquels il avait un attrait tout particulier. »

Dès 1707, durant son séjour à Saint-Brieuc, il voulut mettre à exécution son noble projet en faisant sculpter un grand Christ en bois destiné à être placé sur la croix de son calvaire ».

Il choisit d’abord pour cela sa ville natale. Les travaux du Calvaire et des chapelles commencèrent. Mais bientôt survint un ordre du duc de la Trémouille, seigneur de Montfort, défendant de poursuivre l’entreprise.

L’intrépide missionnaire reprit son projet en 1709, dans la lande de la Madeleine, en Pontchâteau.

Il commença par le Calvaire. C’était la station principale, mais ce n’était qu’une station. Les quinze chapelles qui devaient border le sentier jusqu’au sommet du mont Calvaire, étaient les chapelles du Rosaire. Les chapelles du Chemin de Croix devaient être placées en dehors de l’enceinte, et entre chacune d’elle devait être gardée la distance parcourue par notre divin Maître dans la Voie douloureuse. Avant d’arriver au Prétoire, les pieux fidèles devaient passer par le jardin des Olives.

L’exécution du plan du bienheureux Montfort ferait du pèlerinage de Pontchâteau le plus touchant des pèlerinages, après celui de Jérusalem.

Le Bienheureux n’avait rien plus à cœur que la réussite de ce projet ; il en a même prédit la réalisation et célébré la gloire, ajoutant toutefois : « Il faut d’autant plus de travaux, d’attente et de prières et de croix, que cet œuvre doit être grand. »

Les enfants du Bienheureux, encouragés par Monseigneur l’Evêque de Nantes, assurés du précieux concours de tous les amis de Montfort, viennent de jeter les fondements du Chemin de Croix monumental dont le Calvaire, restauré lui-même suivant les plans de son auteur, sera la station principale.

Ce pieux monument offrira aux yeux des fidèles l’exacte reproduction de la façade du Prétoire avec la fidèle représentation en statues de grandeur naturelle des scènes du jugement, de la flagellation, du couronnement d’épines de notre divin Sauveur et de l’Ecce Homo. Au milieu se trouvera la Scala Sancta.

La cérémonie de la bénédiction de la première pierre est fixée au lundi 8 septembre. Elle aura lieu à deux heures de l’après-midi et sera faite par Mgr l’Evêque du Cap-Haïtien, délégué à cet effet par Mgr l’Evêque de Nantes.

Tous les amis du bienheureux Montfort sont invités à y assister.

Après la bénédiction de la première pierre, une quête sera faite pour l’érection du monument. »

« L’Espérance du Peuple » annonçait en même temps notre fête : le projet du Calvaire du Bienheureux Montfort

L’intention du Bienheureux Montfort était de transporter pour ainsi dire Jérusalem en France, en faisant l’exacte reproduction des diverses scènes de la douloureuse Passion de l’Homme-Dieu. C’est ce qu’il faisait chanter à ses chers travailleurs dans la lande de la Madeleine :

Tâchons d’avoir cette sainte Montagne

Par un divin transport

Dans notre cœur et notre campagne.

Il voulait représenter, au Jardin des Olives, l’Homme-Dieu en proie aux cruelles angoisses de l’agonie, les Apôtres s’abandonnant à un lâche sommeil, le traître Judas livrant son divin Maître par la plus infâme des trahisons, Jésus indignement garrotté comme un criminel et lâchement abandonné par ses trop timides disciples. Son but était de nous faire suivre ensuite Jésus pas à pas et de reproduire d’une manière saisissante, par des statues de grandeur naturelle, les scènes les plus émouvantes de la douloureuse Passion. Il aurait gardé, autant que possible, entre chacune des stations du Chemin de Croix, la distance parcourue réellement par Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Le premier historien de l’illustre missionnaire nous dit qu’il conçut ce projet grandiose, dès le commencement de l’année 1704, pendant les quelques mois qu’il séjourna parmi les Ermites du Mont-Valérien, à Paris. Il y avait alors sur cette montagne un Chemin de Croix monumental, érigé dans le courant du 17e siècle, par un nommé Hubert. Voici en quels termes le Père Picot de Clorivière parlait de ce Chemin de Croix en 1780 : « Avant d’arriver au sommet du Mont-Valérien, on rencontre plusieurs chapelles où les divers mystères de la Passion sont représentés en relief, et d’une manière très expressive, par des figures de hauteur humaine, ce qui attire en cet endroit un grand nombre de pèlerins qui viennent faire leurs stations à ces chapelles. »

Au témoignage de M. Grandet qui fit imprimer à Nantes, en 1724, sa Vie du Bienheureux, « M. de Montfort ne manquait pas d’y aller tous les jours méditer les mystères des souffrances du Sauveur pour lesquels il avait un attrait tout particulier. »

Depuis lors il ne cessa pas de chercher un lieu propre à son dessein. Il crut l’avoir trouvé près de sa ville natale.

Je cite les paroles du Père de Clorivière : « Ses concitoyens étaient entrés dans ses pieux desseins et chacun d’eux se faisait une joie d’y contribuer selon son pouvoir. L’homme de Dieu avait fait choix, pour planter la croix, d’une éminence qui lui parut très propre pour cela, parce que la croix y eût été aperçue de très loin. Il avait conçu le projet de faire ! Bâtir, de distance en distance, des chapelles ou les images de la Passion devaient être représentées. Déjà le sommet de la butte était aplani, quand survint un ordre du duc de la Trémouille, seigneur de Montfort, qui défendait de poursuivre une entreprise, qui non-seulement eût réveillé la piété dans l’esprit des habitants de la ville, mais encore eût contribué à embellir la ville elle-même, et à la rendre plus florissante par le concours des pèlerins qu’elle y aurait amenés. »

L’intrépide missionnaire que rien ne peut décourager reprit l’exécution de ce projet dans la lande de la Madeleine, en 1709. Il commença par le Calvaire, c’était la station principale, mais ce n’était qu’une station. Le long du sentier qui montait en spirale jusqu’au sommet du Mont Calvaire devait être construit, il est vrai, 15 chapelles dont chacune devait avoir sa cellule et son petit jardin, 4 étaient déjà bâties. Mais c’étaient les chapelles du Rosaire dans lesquelles les Mystères devaient être représentés par des statues de grandeur naturelle. Les chapelles du Chemin de la Croix devaient être placées en dehors de l’enceinte du Calvaire.

Le projet du Père de Montfort est un projet gigantesque. La réalisation ferait du Pèlerinage de Pontchâteau, comme pèlerinage à la Passion, le plus beau des pèlerinages du monde, après celui de Jérusalem. L’on verrait alors affluer les pèlerins dans la lande de la Madeleine, comme à l’époque du Bienheureux, venant non seulement de toute la France, mais de toutes les parties du monde.

Nous en avons le ferme espoir, désormais ce jour tant désiré ne se fera pas longtemps attendre. Encouragés par Mgr l’Evêque de Nantes, les Enfants de Montfort viennent de reprendre l’exécution du plan de leur Père. Le succès en est assuré. Ce n’est pas en vain en effet que l’illustre missionnaire a mis dans la bouche de Jésus ces paroles qui semblent tenir de l’inspiration et qui ont été tant de fois répétées avec enthousiasme par ses chers travailleurs :

Oui, je le veux, il y va de ma gloire,

Et du haut de la Croix

Je chanterai dans ce saint lieu : victoire !

Oui,

Dieu le veut et Montfort est l’écho de sa voix.

Jésus, qui dans la personne de son apôtre a été si profondément humilié en ce lieu, y recevra une glorification en rapport avec ses humiliations. Dieu le veut !

La Béatification de Montfort, ses éclatants miracles opérés dans le monde entier, et surtout les nombreuses et insignes faveurs dont il se plaît à combler chaque jour ceux qui vont le prier à son Calvaire, sont pour nous l’expression de la volonté divine. En prédisant la gloire de cette Œuvre, le Bienheureux a dit : « Il faut d’autant plus de travaux, d’attente, de prières et de croix, que cet œuvre doit être grand. »

Le temps de l’attente est passé, c’est l’heure de nous approprier ce que chantaient nos ancêtres en travaillant sous la direction de l’illustre Missionnaire :

Travaillons tous à ce divin ouvrage,

Dieu nous bénira tous ;

Grands et petits, de tout sexe, de tout âge.

Dès maintenant le concours de tous est assuré à cette grande entreprise appelée à devenir Tune des plus grandes gloires de notre contrée et à être pour nous tous une source de précieuses bénédictions.

L’heureuse nouvelle de la bénédiction de la première pierre du premier monument va être accueillie avec une grande joie par tous les habitants de la contrée.

Cette cérémonie aura lieu le 8 septembre prochain. Elle sera faite par Monseigneur l’Evêque du Cap-Haïtien que Monseigneur l’Evêque de Nantes a délégué à cet effet.

J. Barré.

1Cette femme est décédée depuis plusieurs années.

Bénédiction de la Première Pierre du Prétoire et de la Scala Sancta

La cérémonie de la bénédiction de la première pierre du Prétoire et de la Scala Sancta eut lieu, comme elle avait été annoncée, le 8 septembre 1890. Voici en quels termes l’Espérance du Peuple rend compte de cette cérémonie : « Pour perpétuer le souvenir des merveilles du Calvaire, les Fils de Montfort ont résolu de réaliser dans toute sa magnificence le projet conçu par le Bienheureux. Il s’agit de reproduire dans la lande de la Madeleine, le chemin de la Croix avec la plus grande exactitude : les quatorze stations seront représentées avec les personnages de grandeur naturelle ; la distance qui existe à Jérusalem entre chacune d’elles sera observée autant que possible ; Jérusalem sera pour ainsi dire transportée dans la lande bretonne et les chrétiens auront la consolation de suivre la Voie douloureuse parcourue par le Sauveur.

Ce projet grandiose a reçu un commencement d’exécution et hier 8 septembre, jour de la Nativité de la Vierge, a eu lieu la bénédiction de la première pierre du Prétoire de Jérusalem où Notre-Seigneur comparut devant Pilate. La bénédiction a été faite avec une grande solennité par Mgr Kersuzan, évêque du Cap-Haïtien.

La paroisse de Crossac venue en pèlerinage le matin avec son clergé, sa croix, sa bannière et sa musique instrumentale, assistait à la cérémonie qui eut lieu dans l’après-midi. D’autres pèlerins étaient venus isolément de divers lieux ; Mgr Kersuzan était assisté du R. P. Barré, supérieur des Missionnaires, de M. le Curé de Pontchâteau, de M. le chanoine Brelet, de M. le Curé de Port-au-Prince, de M. le Curé de Férel, de M. le Curé de Campbon, de M. le Curé de Crossac et de nombreux ecclésiastiques. Parmi les laïques on remarquait M. le marquis de Montaigu, M. Corbun de Kérobert, conseiller général, M. du Bois, conseiller d’arrondissement, M. de la Rochefoucauld. M. de Beaudinière, M. Fraboulet, architecte de l’élégante chapelle des Pères, chargé de l’exécution des monuments projetés.

Le R. P. Barré, du haut de l’échafaudage, a exposé l’idée du Bienheureux qu’il se propose de réaliser. Le Prétoire, dit-il, est placé près de la fontaine où se sont opérés tant de prodiges, dans la partie inférieure de la lande ; l’étendue du terrain permettra à des foules immenses d’assister au Saint Sacrifice de la Messe, et le plan doucement incliné rendra facile à tous la vue de l’autel où le prêtre montera, comme au prétoire de Pilate, par vingt-huit marches.

Cet escalier rappellera la Scala Sancta gravie deux fois par Notre-Seigneur. La façade du monument aura 21 mètres de longueur et présentera cinq arcades. Sous l’arcade du milieu sera dressé un autel où sera célébré le Saint Sacrifice : les deux arcades de droite représenteront l’une le Jugement, l’autre le Couronnement d’épines ; les deux arcades de gauche, la Flagellation et l’Ecce-Homo.

Ainsi sera glorifié Notre-Seigneur, ainsi sera rempli le vœu du bienheureux Montfort. Mgr l’Evêque de Nantes encourage les fidèles à entreprendre cette grande œuvre qui sera pour le diocèse une source de grâces et de bénédictions. Le Bienheureux a annoncé lui-même que des faveurs sans nombre récompenseraient les adorateurs de Jésus crucifié :

Oh ! Qu’en ce lieu l’on verra de merveilles !

Que de conversions !

De guérisons, de grâces sans pareilles.

Faisons un calvaire ici,

Faisons un calvaire.

Après l’allocution du R. P. Barré, Mgr Kersuzan a parlé aux pèlerins avec beaucoup de piété et d’onction. Il a développé ce texte de l’apôtre saint Paul : Hoc sentite in vobis quod et in Christo Jesu. Soyez pénétrés au-dedans de vous-mêmes des sentiments qui animent le cœur de Jésus. Or, ces sentiments se résument en un seul : l’amour, et l’amour poussé jusqu’à l’immolation. C’est encore la parole de l’apôtre : « Dilexit me, et tradidit semétIpsum pro me ». Chrétiens, voilà notre modèle. Aimons-nous aussi, et sachons faire pour Dieu tous les sacrifices qu’exige le devoir. Un vil et repoussant égoïste abaisse aujourd’hui les âmes et leur enlève tout ressort.

Dilatons nos cœurs, retrempons à la véritable source l’énergie de notre caractère, et alors nous serons capables de tous les héroïsmes. Aimons Dieu, aimons les hommes, aimons la Sainte Eglise, le chef-d’œuvre de Dieu et la grande patrie des âmes. En assurant ainsi notre sanctification personnelle, nous aurons servi la société de la manière la plus noble et la plus utile. Nous aurons aidé nos frères à parvenir à l’éternelle félicité.

Après cette émouvante instruction, Sa Grandeur a procédé à la bénédiction solennelle de la première pierre du monument. Puis le vénérable prélat, armé d’un marteau orné de rubans pour la circonstance, a frappé sur la première pierre. A sa suite, les nombreux ecclésiastiques et les notables de la contrée ont défilé tour à tour pour donner aux missionnaires et à leur œuvre un témoignage public de leur sympathie.

Avec l’assistance divine le grain de sénevé deviendra, n’en doutons pas, un arbre aux dimensions colossales.

L’exécution du projet du bienheureux Père de Montfort sera, en même temps, la réalisation de la prophétie faite à ce sujet par le saint missionnaire en ce même lieu. Admirable disposition de la divine Providence ! Après deux siècles, l’heure de la justice a enfin sonné, excepté pour quelques âmes d’élite, le P. de Montfort demeurait, pour ainsi parler, sous le poids d’une sorte d’anathème ; mais voilà que la voix infaillible de Léon XIII le place au rang des bienheureux ; et tout aussitôt c’est la réhabilitation publique qui s’affirme, et la justice, pour avoir été tardive, n’en a été que plus complète. Toutefois ce qui achève vraiment ce triomphe, c’est qu’il éclate aux lieux mêmes qui furent le théâtre des humiliations les plus profondes de l’homme de Dieu. Aussi peut-on dire de lui ce qui a été dit de l’étendard de Jeanne d’Arc : Il a été à la peine, il est juste qu’il soit à l’honneur.

Mais l’honneur, pour notre grand Montfort, c’est l’honneur de Dieu, l’honneur de l’Eglise, l’honneur de la famille religieuse qu’il a fondée, et enfin celui de nos populations chrétiennes, qui lui sont, en grande partie, redevables de la conservation de la foi et des bonnes mœurs.

Sous la direction de M. Fraboulet, l’architecte de notre chapelle, et de M. Astruc, entrepreneur, le travail fut mené activement. Le granit était préparé dans plusieurs carrières à la fois, à Nantes, à Bas et à Saint-Lyphard. C’est M. l’Abbé Bertrand, curé de Saint-Lyphard, qui se chargea de nous faire préparer les belles marches de granit bleu de la Scala Sancta et de nous les faire amener par ses paroissiens. Ces chrétiens dévoués acceptèrent avec joie de faire ce travail pour l’amour de Dieu et du Père de Montfort.

Pendant la construction du Prétoire, M. Gabriel Gouraud, rédacteur de l’Espérance du Peuple, vint assister à la fêle de notre Bienheureux. Ce fut pour lui l’occasion d’un nouvel article qui trouve ici sa place :

Au Calvaire du Bienheureux Montfort

« Je désire que ce lieu, que cette chapelle soit un foyer d’où rayonne continuellement sur toute la contrée et même au loin, la lumière bienfaisante d’une foi vive et d’un ardent amour de Dieu. »

Ainsi s’exprimait, l’année dernière, Mgr l’Evêque de Nantes, dans la chapelle des Pères de la Compagnie de Marie, devant 3.000 pèlerins accourus pour célébrer la fête du bienheureux Montfort.

Le vœu du vénérable prélat s’est accompli cette année, l’empressement des fidèles ne s’est pas manifesté avec moins d’éclat, leur nombre était plus considérable encore.

Au milieu des pèlerins appartenant à toute la contrée voisine, se faisaient remarquer plusieurs paroisses venues processionnellement à la suite de leur clergé.

La paroisse d’Ambon, du diocèse de Vannes, faisait un pèlerinage d’actions de grâces pour remercier le bienheureux Montfort des guérisons obtenues l’année dernière dans la chapelle du Calvaire.

La messe du pèlerinage fut célébrée par M. le Curé de Pontchâteau, et dans l’après-midi les pèlerins se rendirent processionnellement au Calvaire, où M. l’abbé Pellerin, curé d’Herbignac, développa magistralement ces deux points : Le bienheureux Montfort a glorifié la Croix ; la Croix a glorifié le Bienheureux.

La dévotion des populations envers le bon Père Montfort n’attend pas les jours de pèlerinage pour se manifester publiquement. Chaque fois qu’un appel leur est adressé au nom du saint missionnaire, on les voit accourir avec empressement. L’érection du nouveau Chemin de Croix fournit à toutes les paroisses voisines une nouvelle occasion de montrer leur zèle et leur reconnaissance.

Le Calvaire de la Madeleine ne devait pas rester isolé : le bienheureux Montfort se proposait d’établir sur la lande qui l’entoure un Chemin de Croix monumental, destiné à reproduire exactement les différentes scènes de la Passion. Les persécutions dont il fut l’objet ne lui permirent pas de mettre ce projet à exécution.

Mgr Jacquemet, évêque de Nantes, qui avait une âme si vaillante dans un corps si débile, conçut aussi le désir de compléter et d’embellir le Calvaire. Mais cet honneur était réservé à l’un des enfants du Bienheureux, à l’un des héritiers de son zèle infatigable poulie salut des âmes.

Le R. P. Barré, supérieur du séminaire de Pontchâteau, soutenu par les bienveillants encouragements du premier pasteur du diocèse, s’est mis courageusement à l’œuvre et le plan du P. Montfort est en voie d’exécution.

Déjà, sous l’habile direction de M. Fraboulet, architecte de la basilique de Saint-Laurent-sur-Sèvre, s’achève le Prétoire de Pilate sous les arcades duquel seront représentées les premières scènes de la Passion.

En confiant à M. Vallet l’exécution de ce travail considérable, le R. P. Barré a eu le bonheur de rencontrer un de ces « maîtres habiles » auxquels songeait Mgr Jacquemet.

Les fondations du Prétoire et de la Scala Sancta ont été creusées au mois de juillet dernier par les habitants de Saint-Joachim. Les pierres, qui représentent une masse énorme, ont été transportées par les habitants de Pontchâteau, de Saint-Guillaume, de Crossac, de Sainte-Reine, de Missillac, de Saint-Lyphard, de la Chapelle-des-Marais.

La semaine dernière, trois cents hommes de Missillac traçaient à travers la lande une large voie pour le pèlerinage qui doit inaugurer la première station de la Voie Douloureuse. Rien de plus touchant que le spectacle offert par ces braves gens. Ils passent au Calvaire une journée tout entière, commencée par la messe dans la chapelle des Missionnaires et terminée par le salut du Très Saint-Sacrement donné par M. le Curé.

A l’exemple de leurs pères au temps du P. Montfort, ils se délassent du travail par le chant des cantiques et la récitation du chapelet et se contentent du morceau de pain qu’ils ont apporté le matin et de l’eau qu’ils puisent à la fontaine de la Madeleine. Travailleurs volontaires et désintéressés, ils abandonnent leurs travaux et donnent généreusement la fatigue de leurs bras et la sueur de leurs fronts pour l’amour de Dieu et du P. Montfort.

Le dévouement est si grand dans toute la contrée que les femmes se plaignent que leur concours n’ait pas été accepté jusqu’ici. Que ces généreuses chrétiennes se rassurent, le moment viendra bientôt où les femmes aussi pourront apporter au Calvaire du Bienheureux leur pierre ou leur charge de terre. L’œuvre entreprise est assez considérable pour faire place à tous les dévouements.

Ceux que l’éloignement empêche de se joindre aux travailleurs, trouveront une autre façon de contribuer à l’exécution d’un plan qui doit glorifier l’Apôtre de nos provinces de l’Ouest, aux lieux mêmes où il fut si cruellement humilié.

Les scènes du Prétoire

Pendant que M. Fraboulet construisait le Prétoire, les artistes nantais préparaient les scènes qui devaient en faire l’ornement. M. Vallet travaillait au groupe de la Flagellation et M. Potet aux statues qui devaient être placées au-dessus du monument. Voici les articles publiés au sujet de ces divers travaux d’art.

La Flagellation

Tandis que l’on presse à Pontchâteau l’achèvement du Prétoire, M. Vallet donne la dernière main à l’une des scènes qui doivent le décorer. La Flagellation, telle que la représente le statuaire nantais, est un drame saisissant destiné à produire l’impression la plus salutaire.

Au premier rang des nombreux visiteurs qui ont voulu voir, même avant son entier achèvement, la nouvelle œuvre de M. Vallet, nous devons signaler Monseigneur l’Evêque de Nantes. Sa Grandeur, complètement satisfaite, n’a pas épargné à l’habile imagier les félicitations et les éloges.

Ce bas-relief monumental comprend seize personnages, tous de grandeur naturelle. Le Christ a la taille légendaire de 1 mètre 84 et cependant nous n’avons sous les yeux qu’une partie du tableau. La scène terrestre doit être complétée par une scène céleste, dont l’importance sera plus considérable encore.

Bornons-nous à dire un mot de la partie achevée. Elle est grandiose et magistralement exécutée.

Au premier plan, la divine Victime sur laquelle trois soldats romains transformés en bourreaux assouvissent leur rage impie. En arrière, une troupe de curieux, pharisiens, scribes, commerçants, et trois femmes portant des enfants dans leurs bras. Hélas ! Quand il s’agit de satisfaire une curiosité cruelle, on voit toujours des femmes. La guillotine du Bouffay avait son cortège de tricoteuses et tout dernièrement encore, quand des milliers de personnes passaient la nuit sur la place Viarmes dans l’attente d’une exécution capitale, les femmes n’étaient ni les moins nombreuses ni les moins empressées.

Ces Juifs qui se repaissent des souffrances de Jésus portent sur leur visage le reflet des passions qui les animent.

L’attitude du premier dénote l’orgueil que les leçons du Christ ont froissé. Cet autre dont les doigts crochus personnifient la rapacité et l’avarice est sans doute un de ces vendeurs impies que Jésus chassa du Temple. Celui-ci est un débauché. Ce vieillard édenté, qui a déjà un pied dans la tombe, ricane ; il s’applaudit des humiliations et des souffrances de Celui qui osait se dire le Fils de Dieu.

L’expression de ces physionomies est saisissante ; c’est bien le type juif : les bourreaux, au contraire, offrent le type romain.

Ceux-ci ont été choisis parmi les plus vigoureux de la cohorte ; les muscles énergiquement accusés indiquent une force peu ordinaire. Deux d’entre-eux frappent avec des lanières et le troisième avec des verges. Ses coups ont été si violents que son faisceau de verges s’est détaché. Le soldat baisse un genou en terre, répare l’accident en écoutant les conseils que lui adresse un des assistants.

Jésus est grand, il est fort : il lui reste assez de vigueur pour rompre ses liens et se débarrasser de ses bourreaux. Mais, victime volontaire, il veut souffrir, il veut verser son sang jusqu’à la dernière goutte pour relever l’homme déchu. D’un côté, résignation et douceur ; de l’autre, fureur bestiale. Quel contraste !

Tous les personnages sont vivants et vigoureusement traités ; on sent que la structure du corps humain n’a aucun secret pour l’artiste. Les costumes sont d’une exactitude rigoureuse et la colonne a les dimensions et la forme de celle du Prétoire. On sait, du reste, que les draperies et les vêtements, pierre d’achoppement pour tant de sculpteurs de mérite, sont le triomphe de M. Vallet.

La Flagellation (second article)

A l’occasion d’une précédente exposition, un de nos collaborateurs écrivait que M. Vallet est dans toute la plénitude de son talent. Sa nouvelle œuvre montre bien que le talent de notre compatriote progresse constamment. C’est une page éloquente qui donne une idée de ce que sera, après son achèvement complet, la Voie douloureuse de Pontchâteau.

Pour être un bon sculpteur, disait Chapu, il faut être mouleur, charpentier, menuisier et serrurier.

Notre honorable compatriote réunit-il toutes ces qualités ? Nous l’ignorons ; il est du moins ingénieur et mécanicien. Son atelier, l’un des plus importants qui existent, est aussi le mieux outillé. Les statues s’y comptent par centaines et d’innombrables bas-reliefs tapissent les murailles. Un outillage perfectionné — de l’invention de M. Vallet — simplifie le travail en réduisant les frais. Grâce à un procédé très ingénieux, les ouvrages les plus considérables sont transportés en quelques minutes du fond de l’atelier à la sortie.

Après avoir examiné le bas-relief de Pontchâteau, Monseigneur l’Evêque a voulu visiter l’atelier, dont l’installation et l’outillage l’ont vivement intéressé.

Ils intéresseront aussi nos lecteurs qui ne laisseront pas partir la Flagellation sans visiter ce beau spécimen de sculpture religieuse.

Quelques semaines après ce premier article, « l’Espérance du Peuple » en publiait un second.

La Flagellation

C’est au milieu de la semaine que le bas-relief de M. Vallet part pour Pontchâteau. Ceux de nos lecteurs qui désirent le voir feront bien de se hâter.

Ainsi que nous l’avons dit, l’œuvre du sculpteur nantais comporte deux parties ; une scène terrestre, une scène céleste. Nous avons décrit la première. La seconde, à laquelle l’artiste met la dernière main, est plus idéale, plus poétique que la première. Elle représente l’émotion produite par la Passion du Christ au milieu des milices célestes.

Trois anges planant dans l’espace établissent une sorte de transition entre la terre et le ciel. Ils contemplent les bourreaux, exécutant les ordres barbares du gouverneur romain ; leurs visages reflètent une douloureuse compassion. Le premier étend la main droite pour arrêter le bras du bourreau qui va frapper, tandis que de la main gauche il essaie de protéger la divine Victime. N’est-ce pas un mouvement instinctif? Ce détail peu important en apparence nous prouve que chez M. Vallet l’étude du modelé n’exclut pas l’observation attentive de la nature. Les deux autres Anges ont vu les lanières s’abattre sur les épaules du Fils de Dieu, enlever les lambeaux de sa chair et faire jaillir son sang : ils sont abîmés dans la douleur.

Plus haut nous apparaît la Cour céleste dans une enceinte de légers nuages. Dieu le Père est assis sur un trône où l’on remarque vides les places des deux autres personnes de la Trinité. L’Esprit-Saint est représenté sous la forme d’une colombe, et Dieu le Fils est sur la terre livré aux humiliantes tortures qui auront pour dénouement le supplice du Calvaire.

Autour du trône se pressent d’innombrables multitudes d’anges. Ceux du premier plan supplient l’Eternel de délivrer son Fils et attendent l’ordre de châtier les bourreaux. Quand Judas pénétra dans le jardin des Olives, à la tête d’une bande soudoyée par les juifs, Pierre, tirant son épée, en frappa le serviteur du Grand Prêtre. Jésus lui dit : Remettez votre épée dans le fourreau. Si je priais mon Père, il m’enverrait plus de douze légions d’anges. Mais comment s’accompliraient les Ecritures qui ont annoncé toutes ces choses.

Dieu le Père écoute impassible les supplications des Esprits célestes; son œil plonge dans l’immensité, suivant le déroulement des siècles, et contemple les miracles d’héroïsme et de vertu qu’opérera jusqu’à la fin Ides temps la vertu toute puissante du sang de Jésus, Christ.

Comment s’accompliront les Ecritures ? Dieu refuse le faire le signe qu’attendent les Anges, il laisse s’accomplir les tortures de la Voie douloureuse et du Calvaire, Il veut racheter les hommes même, en livrant son Fils à la mort ignominieuse de la croix. Cette scène grandiose présentait des difficultés sérieuses, dont l’artiste a heureusement triomphé. Malgré la variété des attitudes, l’harmonie de l’ensemble est parfaite.

La scène céleste est bien le complément de cette scène terrestre que Mgr le Coq apprécie en ces termes : « Ce groupe de la Flagellation, vrai chef-d’œuvre d’un artiste nantais ».

Nous aurions mauvaise grâce de rien ajouter après un éloge aussi flatteur et aussi autorisé.

Au Calvaire de Pontchâteau

Dans un voyage que nous faisions ces jours derniers à Pontchâteau, nous avons vu l’heureux commencement de la grande œuvre entreprise par le R. Père Barré, supérieur des Missionnaires du Calvaire.

A environ 200 mètres du Calvaire, près de la source miraculeuse, s’élève un magnifique monument d’ordre composite, qui atteint jusqu’à 16 mètres de hauteur ; le soubassement de forme rectangulaire a environ 30 mètres de longueur sur 7 de largeur. Ce monument représente le Prétoire dans lequel fut jugé le Christ. On y monte par deux larges escaliers qui donnent accès à un vestibule diptère, de mêmes dimensions que le soubassement ; l’escalier principal a 5 mètres de largeur. C’est la Scala Sancta qui rappelle celui que descendit le Christ condamné se rendant au Calvaire. On monte par 28 degrés à l’arcade principale qui supporte un fronton sur lequel sont sculptées en relief les armoiries de la Communauté ; une couronne d’épines dans laquelle sont artistement entrelacés le fouet et le roseau.

Un autel sera dressé sous ce péristyle, de chaque côté duquel s’élèvent quatre arcades contiguës et de plein-centre s’appuyant sur des pieds droits décorés de colonnes d’ordre corinthien, supportant l’entablement. Ces colonnes sont surmontées de huit magnifiques chapiteaux.

La sculpture en est remarquable ; chaque clef voussoir est revêtue d’une acanthe d’un galbe souple et énergique. Chacune de ces arcades, de 4 mètres de diamètre, est surmontée de voûtes cylindriques ou coupoles renforcées de 4 arcs-doubleaux dont les huit nervures viennent s’amortir sur des culots-consoles sculptés dans le même brio que les ornements précédents. Les bernes divergentes de ces voûtes à compartiments dont la douelle est enrichie de peintures et de sculptures donnent naissance, à leur point d’intersection, à 5 clefs de voûte pendantes de style néo-grec ; elles sont ornées de cul-de-lampe sur lesquels sont sculptées les armes du Pape, de différents évêques et de la communauté. Chaque arcade a une contre-arcade murée, destinée à recevoir des bas-reliefs représentant : le jugement, la flagellation, le couronnement d’épines et l’Ecce Homo. Sur la frise de l’entablement sont gravés ces mots en regard avec chaque sujet :

Apprehendit Pilatus Jesum, Et flagellavit. Pectentes coronam de spinis. Imposuerunt capti ejus. Tradidit ut crucifigeretur.

La corniche de couronnement supporte une balustrade à jour qui termine le monument et est d’un très bel effet.

Le plan de ce magnifique monument est dû à un de nos architectes distingués. M. Fraboulet ; nous avions depuis longtemps apprécié cet habile architecte, nous le félicitons de nouveau d’avoir fait une innovation dans ce genre religieux en sacrifiant le style romain dont on abuse tous les jours, et d’avoir su cependant donner un cachet en même temps religieux et poétique à ce monument qui rappelle tant soit peu les temples grecs ou romains.

M. Astruc, de Pontchâteau, à qui fut confiée l’exécution de cet important travail, mérite aussi tous nos éloges pour le soin qu’il y a apporté.

Au reste, rien ne saurait mieux caractériser l’art religieux et expliquer d’une manière plus vivante les mystères de la Passion que les Anges qui couronnent l’édifice. Leur attitude, leurs gestes, leur expression expriment parfaitement le sentiment de la douleur.

Le premier à gauche, le regard fixé dans l’infini, enveloppe d’une main le bois de la lance dans les plis de son manteau, tandis que de l’autre, il la tient serrée contre lui. Le second semble accablé sous le poids de l’ignominie que dut ressentir le Christ en se voyant dépouillé de ses vêtements, pour subir le supplice de la flagellation dont l’ange porte les instruments. Avec quelle hardiesse l’artiste a gravé ce regard de compassion que jette ce séraphin sur la couronne d’épines qu’il tient si pieusement de ses deux mains. Rien n’est plus simple, plus expressif que cet ange qui, s’abandonnant tout entier à sa douleur, regarde sans les voir, les yeux voilés par les pleurs, les clous et le marteau qu’il tient à la main. Excellent d’allure celui qui, détournant les regards du vase d’amertume qu’il semble vouloir éloignerai enveloppe dans les plis de son châle le bois de la lance auquel est fixée l’éponge. On se sent pénétré de douleur à la vue de l’abattement de cet autre qui drape comme d’un suaire, dans les longs plis de son long manteau, cette croix en laquelle il cherche l’appui qui lui est nécessaire dans sa douleur; de sa main gauche, qu’il laisse retomber, s’échappe l’écriteau que dans leur haine dérisoire les juifs apposèrent au haut de cette croix.

Les anges, au nombre de six, de grandeur naturelle, ainsi que l’ornementation sculpturale de ce monument, sont l’œuvre de M. Potet, artiste consciencieux, dont le talent seul fait la réputation.

Le Christ du Bienheureux de Montfort

Nous avons le bonheur de posséder au Calvaire le Christ que le Bienheureux avait placé sur la principale croix. Je demandai à Monseigneur à le faire porter triomphalement par les hommes le jour de la bénédiction du Prétoire. — « C’est une excellente idée, me répondit Sa Grandeur, cette cérémonie sera d’un grand effet et nous attirera beaucoup de monde. »

Pour la préparer, le Révérend Père Grolleau publia l’article suivant dans la Semaine religieuse de Nantes.

Le Christ du B. Montfort au Calvaire de Pontchâteau

Nous avons annoncé déjà qu’on préparait, pour le 24 juin, une grande fête au Calvaire de Pontchâteau, et qu’on devait y porter en triomphe un Christ, le Christ du bienheureux Père de Montfort.

Nous croyons être agréable à nos lecteurs en faisant passer sous leurs yeux les différents souvenirs qui se rattachent à cette relique insigne.

Ceux d’entre eux, et le nombre en est grand, qui comptent assister à cette belle manifestation religieuse, présidée par Mgr l’Evêque de Nantes, y trouveront un aliment à leur piété.

Le Christ, de grandeur naturelle, sans être une œuvre d’art, ne manque pas d’expression, et cette expression c’est celle de la bonté et de la miséricorde infinies, qu’on lit dans tous les traits, et que disent aussi les bras largement étendus.

On sait que l’hérésie jansénienne s’appliquait à donner à l’image du Rédempteur une expression toute différente.

Nous sommes en 1707, en pleine lutte du jansénisme contre l’Eglise.

Montfort, encore au début de sa vie apostolique, fait partie, à Saint-Brieuc, d’une compagnie de missionnaires qui ne semble pas avoir résisté suffisamment aux influences de la secte. Celui qui a reçu ordre du Souverain Pontife lui-même, de courir partout sus à l’affreuse hérésie, ne restera pas longtemps dans cette société. Il en sera bientôt exclu sous un prétexte futile.

Or, la commande du Christ dont nous parlons, avait été faite à un artiste de la ville, par cette Compagnie elle-même. On a dit que Montfort, artiste lui aussi avait mis la dernière main à celte œuvre.

Ce qui est au moins hors de doute, c’est que le sculpteur de Saint-Brieuc avait travaillé sous son inspiration.

Les mêmes raisons qui amenèrent l’exclusion de Montfort de la Société, firent que celle-ci refusa, presque en même temps, le travail qu’elle avait commandé.

Montfort fait une quête dans la ville et réunit 80 livres qui, selon l’intention des pieux donateurs, le rendent possesseur du Christ rejeté.

Quelques semaines après, le saint missionnaire était obligé de quitter le diocèse de Saint-Brieuc. Son Christ l’accompagnait. Ce n’est que le commencement des exils et des proscriptions que doivent subir ensemble le maître et le serviteur, en attendant le triomphe.

Vers la fin de la même année 1707, le vaillant apôtre évangélisa sa ville natale, Montfort, au diocèse de Saint-Malo.

Il croit le moment venu d’exécuter le monument qu’il a conçu, en l’honneur de Jésus crucifié, pendant son séjour au Mont-Valérien.

Les travaux sont, un moment, poussés avec vigueur, mais bientôt interrompus, avant que s’élève la croix d’où son Christ eût dominé l’humble cité qui a vu naître notre Bienheureux. Les mêmes influences qui l’ont éloigné du diocèse de Saint-Brieuc ne lui permettent pas de rester plus longtemps dans le diocèse de Saint-Malo ; et il en sort avec son Christ, dont sa ville natale elle-même n’a pas voulu.

Une année s’écoule encore. C’est le diocèse de Nantes qui est le théâtre des missions de Montfort. Nulle part, sa voix ne trouve plus d’écho qu’à Pontchâteau. C’est cette voix qui assemble et qui anime, sur la lande déserte de la Madeleine, ces milliers d’ouvriers volontaires, pour accomplir le travail immense que l’on sait. Montfort est là, mais il y est avec son Christ. Dès le commencement des travaux, il l’a fait placer dans une grotte souterraine, où on ne le voit qu’à la lueur d’une faible lampe. Chaque soir, après les rudes fatigues de la journée, la grande récompense pour les pieux travailleurs, est de pouvoir s’agenouiller, les uns après les autres, devant la pieuse image, dont la seule vue fait naître les sentiments les meilleurs et couler bien des larmes.

Cependant le jour est venu, où le Christ apparaît sur la croix monumentale élevée au-dessus de la sainte montagne, d’où elle domine toute la contrée. On est à la veille de cette grande fête, préparée de longue main par le saint missionnaire, et à laquelle accourent de toutes parts des foules qui glorifieront, qui acclameront son Christ, (l’est à cette heure-là même que, d’après un ordre arraché à la Cour par les jansénistes, défense est faite à Montfort de bénir sou Calvaire. Ce n’est pas assez. Quelques jours après, ordre était donné de le détruire tout entier.

Il faut recourir à la force armée.

Toute une compagnie de soldats entoure la sainte montagne. On a réquisitionné dans les alentours tous les hommes valides.

Ce que l’on demande à ces braves gens c’est de renverser ce que leurs mains pieuses-ont édifié avec tant d’ardeur.

Ils ne s’y décideront jamais. Pendant trois jours, injures, menaces, mauvais traitements même sont employés en pure perte. C’est alors que le commandant s’avise d’un stratagème. Il ordonne aux soldats de scier le pied de la croix. Le Christ vénéré va être brisé dans la chute. C’est alors que les bons paysans s’offrent pour le descendre eux-mêmes. Alors aussi a lieu la scène la plus touchante.

Pendant que les uns remplissent pieusement l’office de Joseph et de Nicodème, tous les autres sont à genoux, prosternés sur la lande, la plupart fondant en larmes. Le commandant lui-même ne peut maîtriser son émotion. « Jamais, dit-il, on ne vit représentation plus vraie de la grande scène du Calvaire ».

Peu de temps après on ordonne au saint missionnaire, à qui tout ministère est interdit dans le diocèse de Nantes, de faire venir de Pontchâteau, où on les a déposés chez un saint prêtre, M. de la Carrière, son Christ et ses autres statues du Calvaire. Sans doute, on voulait lui ôter tout prétexte de reparaître dans la contrée.

Montfort, toujours obéissant, charge de la commission son frère Nicolas, et lui remet une lettre pour M. de la Carrière. Il y dit formellement, avec l’assurance du prophète, que si l’obéissance exige que son Christ soit transporté à Nantes, ce ne sera que pour retourner avec plus de gloire au Calvaire, lorsque la chapelle sera bâtie.

Toutefois, M. de la Carrière ne se rendit pas aux instances de cette lettre. L’homme de Dieu dut venir lui-même chercher son Christ, quatre ans après, en octobre 1714. Il le fit transporter avec les autres statues, en charrette, jusqu’au bord de la Loire. C’est là que, ne pouvant se faire aider par les bateliers qui ne lui répondaient que par des injures et des railleries, on le vit seul, dans un marais où il y avait de l’eau et de la boue jusqu’à mi-jambe, porter, sur ses épaules, jusqu’à la barque, son pieux fardeau.

A Nantes, Montfort fait déposer son Christ dans sa chapelle de Notre-Dame du Calvaire, aux Incurables. Il y est entouré de la vénération des fidèles ; mais ce n’est pas la glorification prédite et qui l’attend.

Une quinzaine d’années plus tard, à la suite d’une mission donnée à Saint-Similien, le Père Mulot, premier successeur de Montfort, obtient d’emporter son Christ à Saint-Laurent-sur-Sèvre.

Vingt ans après, les fils de Montfort viennent donner une mission à Pontchâteau, ils entreprennent la restauration de l’œuvre de leur Père. Le Père Mulot y trouve dans la population le même élan qu’y avait trouvé Montfort lui-même. Mgr de la Muzanchère, aux applaudissements de tous, ordonne le transfert des statues de Sainte Madeleine et des deux Larrons, pour l’ornement du Calvaire restauré. Bien plus, d’après ses intentions les missionnaires doivent avoir là une résidence. La chapelle qu’ils doivent desservir est déjà construite au pied du Calvaire.

Il semblerait un moment que l’heure de la glorification prédite est venue. Mais non ! La secte jansénienne n’a point désarmé. Elle poursuit de sa haine les fils, comme elle a poursuivi le Père, et les force bientôt à s’éloigner.

Descendues dans la chapelle du Calvaire, les statues deviennent la proie des flammes en quatre-vingt-treize. Le Christ seul est sauvé à Saint-Laurent. Enfin, en 1821, M. Gouray, curé de Pontchâteau, entreprend et mène à fin, avec un zèle admirable, une seconde restauration du Calvaire du bienheureux Montfort. A sa prière le R. P. Deshayes, supérieur général des Communautés de Saint-Laurent, consent à ce que le précieux Christ aille y reprendre sa place.

Prévoyait-il que les temps approchaient où les enfants de Montfort allaient définitivement être commis à sa garde. C’est en 1866 que Mgr Jacquemet fonda au Calvaire une résidence de Pères de la Compagnie de Marie. Des circonstances spéciales en font bientôt un établissement considérable.

Montfort a non seulement là ses fils, mais aussi ses Filles de la Sagesse.

Le jour à lui où le serviteur de Dieu a été placé sur les autels. De tous côtés, des fêtes solennelles ont lieu en son honneur.

Mais Monseigneur l’Evêque de Nantes, dont la protection et la bienveillance sont depuis si longtemps déjà acquises à la double famille du Bienheureux, a voulu que nulle part, s’il était possible, le nom de Montfort ne fut plus acclamé, plus glorifié, qu’au pied de ce Calvaire, où il avait été abreuvé de tant d’humiliations.

Le souvenir des fêtes tout à la fois si pieuses et si grandioses de 1888 est encore présent. La journée du 24 juin les continuera.

Avec quelle joie, du haut du ciel, le bienheureux de Montfort verra le commencement de la glorification de son Christ, produite pour lui avec tant d’assurance.

Puissent des projets, hardis sans doute, mais qui ne peuvent manquer de réussir, encouragés et bénis par l’autorité épiscopale, bénis aussi, du haut du ciel, par Montfort, se réaliser bientôt ; et cette glorification sera complète.

L. GROLLEAU.

Le Prétoire et la Scala Sancta

Après l’article sur le Christ du Bienheureux de Montfort, la Semaine religieuse de Nantes en publia un second sur le Prétoire et la Scala Sancta. Nous allons le reproduire.

Au Calvaire de Pontchâteau – Le Prétoire et la Scala Sancta

La soirée de la fête du 24 Juin, au Calvaire de Pontchâteau, verra, nous l’avons dit, le triomphe du Christ du B. Montfort, dont nous avons parlé dans notre dernier numéro.

La matinée du même jour sera remplie par la bénédiction solennelle d’un nouveau monument que nous devons faire connaître à nos lecteurs.

Le Prétoire de Pilate fut, on le sait, pour N.-S. J.-C, la première station de sa voie douloureuse. C’est là qu’il fut interrogé, puis flagellé, couronné d’épines, et condamné à mort. C’est là que le gouverneur romain le montra au peuple en disant : Voilà l’homme, Ecce Homo.

Le nouveau monument, construit pour représenter le Prétoire de Pilate, s’élève au bas de la lande de la Madeleine, non loin de la fontaine bien connue des pèlerins.

La distance qui le sépare du Calvaire est la même qui se trouve à Jérusalem, entre les ruines de l’ancien Prétoire et le Golgotha.

La façade, en style grec, se compose de cinq grandes arcades de six mètres d’élévation et présente un aspect vraiment imposant. Le toit forme une terrasse entourée d’une balustrade du plus bel effet. Au-dessus de cette balustrade et sur chacun des piliers des arcades, six anges présentent les divers attributs de la Passion.

La croix domine tout, sur un léger fronton ; et dans le tympan de ce fronton est sculptée la couronne d’épines avec le roseau et les fouets.

Dans l’arcade du milieu, ou plutôt, sous la coupole qui y correspond, est placé l’autel du pèlerinage, dans des conditions telles qu’en supposant les plus grandes foules, tous pourront suivre des yeux les cérémonies de la sainte messe.

Sous les quatre autres coupoles, doivent être représentées en groupes sculptés, de grandeur naturelle, les grandes scènes dont nous avons parlé plus haut : l’interrogatoire, la flagellation, le couronnement d’épines, la condamnation à mort. Le jour de la fête, on ne pourra voir que le groupe de la flagellation.

La Scala Sancta véritable n’est autre que l’escalier qui donnait accès au Prétoire de Pilate. II se composait de vingt-huit marches, toutes conservées à Rome précieusement. N.-S. les monta pour être jugé. Il les descendit pour aller au Calvaire.

L’escalier monumental qui monte au nouveau Prétoire compte aussi vingt-huit marches, en beau granit bleu, et auxquelles seront attachées les mêmes indulgences qu’on peut gagner à Rome en montant à genoux les degrés de la véritable Scala Sancta.

Tel est le monument, unique en son genre, croyons-nous, qui, dans la matinée du 24 Juin, recevra une consécration solennelle des mains de Sa Grandeur Monseigneur l’Evêque de Nantes, avant qu’il y célèbre lui-même les saints mystères.

Ce n’est, on le voit, que le commencement d’exécution d’un vaste plan, qui remonte au Bienheureux Montfort lui-même.

On verra marqué, par de simples croix, l’emplacement des autres monuments qui, selon sa parole prophétique, doivent faire de la lande de la Madeleine une autre Jérusalem, où viendront, en foule, ceux qui ne peuvent traverser les mers, pour faire le pèlerinage des Saints Lieux.

On sait quel élan et quelle générosité trouva Montfort, dans cette contrée, chez les ancêtres. On croit pouvoir compter sur le même élan et la même générosité, chez les descendants, qu’il n’a jamais cessé de protéger.

Une quinzaine de jours avant la Bénédiction du Prétoire et l’Inauguration de la Scala Sancta, Monseigneur l’Evêque de Nantes adressa la Lettre suivante au Clergé et aux Fidèles de son Diocèse.

Lettre Circulaire de Monseigneur l’Evêque de Nantes

annonçant un nouveau pèlerinage au Calvaire de Pontchâteau

† Jules-François Lecoq,

par la miséricorde de Dieu et la grâce du Saint-Siège Apostolique,

Evêque de Nantes, assistant au trône pontifical, comte romain.

Au Clergé et aux Fidèles de notre Diocèse,

Salut et Bénédiction en Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Le Calvaire de Pontchâteau, Nos Très Chers Frères, ne vous est pas inconnu, Plus d’une fois sa touchante et dramatique histoire vous a été racontée. Dans le cours de son existence, qui ne compte pas encore deux siècles, que d’étonnants contrastes !

Une première fois il se dresse majestueusement aux applaudissements d’une foule ravie ; bientôt après, au milieu de la désolation universelle, il est violemment renversé. Dans la suite, comme dès son début, il aura ses heures de joie et ses heures de deuil, ses jours d’humiliation et ses jours de gloire. C’est l’un de ces jours sereins et radieux, qui, nous l’espérons, va bientôt se lever de nouveau sur la Sainte colline. La Sainte colline ! Qu’elle mérite bien ce nom ! Sainte en effet dans son principe générateur, sainte dans la matière même dont elle fut formée, sainte dans sa sublime destination. Ce n’est pas aux forces de la nature que nous la devons, mais bien au génie inspiré et prodigieusement fécond du Bienheureux Louis-Marie de Montfort. De sa parole ardente et vive comme la flamme, il sut électriser les populations d’alentour. A son appel, toutes se levèrent et accoururent au lieu indiqué. Qu’il fut beau le spectacle de ces vaillants chrétiens groupés, en légions pacifiques, autour de l’intrépide Missionnaire, pour le seconder dans l’accomplissement de son gigantesque dessein ! Avec quel élan on se mit à l’œuvre ! Aucun obstacle ne parut insurmontable. Aucune fatigue ne sembla trop pénible. Du matin au soir, sous la pluie, sous les frimas, au bruit de l’orage et parmi les rudes assauts de la tempête, on travaillait sans relâche, on priait sans cesse, on chantait toujours ; et les anges écoutaient, et la colline, couches par couches, s’élevait ; mais chacune de ces assises était successivement et abondamment trempée de cette sueur de bon ouvrier que Dieu, notre commun et tendre père, ne voit jamais couler sans en être ému, et qu’il place, dans son estime, immédiatement après le sang héroïque versé par le martyr et le soldat pour la défense de la foi et de la patrie.

La voilà maintenant debout, cette colline tant désirée ! De tous les points du large horizon qui l’entoure on peut aisément l’apercevoir. C’est le magnifique piédestal sur lequel doit bientôt apparaître la croix !

Ce coin de terre, jadis obscur, sera désormais célèbre. Il n’a à redouter ni l’indifférence, ni l’oubli. Tout doit changer à ses côtés : les institutions, les idées et les mœurs. Il n’en restera pas moins un lieu manifestement favorisé du ciel. Le peuple chrétien l’entourera constamment de sa vénération. Des multitudes d’âmes sont venues y prier avec ferveur, surtout aux époques les plus sinistres et les plus douloureuses ; et de nos jours, N. T. C. F., si la béatification du Père de Montfort a pour jamais illustré son tombeau, n’a-t-elle pas aussi fait briller d’un plus vif éclat son grand et immortel calvaire ? Ah! Son calvaire ! Comme il l’aima! Il ‘aime toujours. Pourrait-on croire que du haut du ciel, il ne regarde pas d’un œil de complaisance, tout ce qui se fait encore pour réaliser pleinement son idéal et compléter une œuvre si chère à son cœur ? Oui, c’est avec une sorte d’allégresse que du sein même de l’éternel bonheur, il contemple et cette Scala Sancta, monument grandiose, d’une si noble architecture ; et ce groupe de la flagellation, vrai chef-d’œuvre d’un artiste nantais, et ces anges de la passion, d’une attitude et d’une physionomie si expressive ; et enfin cette voie, souvenir de la voie douloureuse suivie par Notre-Seigneur allant du Prétoire au Golgotha, mais qui, transfigurée par la loi et l’amour, va devenir une voie triomphale.

Vous viendrez aussi nombreux que possible, N. T. C. F., inaugurer solennellement avec nous toutes ces pieuses merveilles. Ensemble nous parcourrons les diverses stations où Jésus eut à subir quelque nouvel outrage ou quelque nouveau tourment, en se rendant au lieu de son supplice : nous nous croirons à Jérusalem, pour y compatir, avec la Très Sainte Vierge Marie, aux ineffables douleurs de Jésus battu de verges, de Jésus couronné d’épines, de Jésus abreuvé de fiel, de Jésus percé de clous, de Jésus outragé, de Jésus abandonné de Dieu et des hommes, de Jésus enfin expirant sur la croix. C’est à ses pieds que nous nous arrêterons, pour y recueillir quelques gouttes de ce sang qui a sauvé le monde. C’est là que nous redirons, d’une même voix et d’un même cœur : O crux ave, spes unica. Salut, salut, ô croix, vous êtes notre unique espérance. Sans vous et loin de vous, il n’y a que ténèbres, illusions, désordre, misères profondes, chutes lamentables et irréparables malheurs. O crux, ave, spes unica.

O croix ! Vous êtes le flambeau destiné à guider notre marche à travers les flots sombres et tumultueux. Heureux celui qui s’avance les yeux toujours fixés sur vous; il passera, sans s’y briser, au milieu des écueils et arrivera heureusement au port.

O croix ! Vous êtes l’étendard du Roi des Rois. Vexilla Régis prodeunt, A l’ombre de vos plis glorieux, les armées du Christ, les Justes, les Saints ont combattu et remporté la victoire. Abrités par vous, nous lutterons à notre tour ; fermes et courageux, nous saurons triompher aussi du siècle pervers, de sa mollesse, de ses attraits, de ses perfidies, de ses trompeuses promesses comme de ses menaces vaines et impuissantes. In hoc signo vinces.

O croix ! O plaies de Jésus ! Vous êtes la source largement ouverte d’où coulent les eaux limpides et pures dont la fraîcheur peut seul apaiser la soif du voyageur qui traverse, haletant et épuisé, le désert aride de la vie. Haurietis aquas in gaudio de fontibus salvatoris.

Plus la croix sera connue, aimée, adorée, et plus l’homme aura le sentiment de sa valeur personnelle et de sa propre dignité ; plus il trouvera conséquemment en lui de vigueur morale et de puissante énergie pour se dégager des étreintes du mal et faire fleurir librement dans son âme les grandes et solides vertus.

Plus la croix sera connue, aimée, adorée, et plus le foyer domestique sera calme et honnête; plus les classes sociales, trop souvent hostiles, se rapprocheront dans les liens de la concorde et de la paix. Ah ! C’est de la croix et uniquement de la croix que descend la vraie fraternité. Au riche, elle inspire le détachement, l’esprit de sacrifice, la tendresse généreuse envers tous ceux qui travaillent, qui souffrent et gémissent au-dessous de lui. Le pauvre, de son côté, quand il regarde avec foi sur la croix son Sauveur et son Dieu, sent expirer ou au moins s’apaiser peu à peu au fond de sa poitrine en feu, les ardentes cupidités et les formidables colères. Il se résigne plus facilement à porter son lourd fardeau, en voyant comment Jésus a consenti à porter joyeusement le sien, quoique bien plus lourd encore. Jésus, proposito sibi gaudio sustinuit crucem.

Qu’on y songe et qu’on le comprenne bien, N. T. C. F. ; ni les découvertes de la science, ni le progrès matériel, ni les combinaisons les plus heureuses de l’économie politique, ni les lois les plus sages, ni la force qui réprime, ni le glaive qui se dresse, non, rien ne remplacera dans l’œuvre de la pacification des cœurs la vertu de la croix. Elle seule, avec ses suaves et divines effusions, peut, en effet, pénétrer jusqu’aux racines du mal et le guérir. In cruce infusio supernæ suavitatis.

Que penser donc de ces hommes qui méprisent la croix, qui la détestent, qui la proscrivent, qui voudraient en faire disparaître jusqu’aux derniers vestiges ? Ces hommes-là, saint Paul les connaissait déjà bien. Il les signalait aux fidèles ; en les signalant et les flétrissant il pleurait ; car, disait-il, ils vont à leur perte. Ajoutons, N. T. C. F., qu’ils sont, sans le savoir peut-être, les pires ennemis de leurs pays, de leurs semblables et de l’humanité ! Multi ambulant quos sæpe dicebam vobis, nunc autem et flens dico, inimicos crucis Christi : quorum finis interitus, quorum deus venter est, qui terrena sapiunt. (Phil., III, 18).

Pour vous. N. T. C. F., vous êtes par la grâce de Dieu, des chrétiens sincères. Dès votre enfance, vous avez connu et adoré la croix ; avec votre mère, vous vous êtes agenouillés devant elle. Elle est le plus auguste objet de votre foi où s’alimente votre charité.

Vous voulez qu’elle soit entre vos mains défaillantes, à l’heure de votre agonie ; vous voulez qu’elle protège vos tombes comme elle a protégé vos berceaux. C’est donc bien entrer dans vos vues que de vous dire : attachez-vous de plus en plus à la croix : multipliez en son honneur les pèlerinages et les fêtes, saluez-la toujours comme le soldat salue son drapeau, chantez ses triomphes ; faites des vœux pour que nos missionnaires puissent la porter au-delà des montagnes, au-delà des déserts, au-delà des océans, sur toutes les plages du monde. Jésus crucifié ne sera pas insensible à de tels hommages. Du haut de son calvaire il vous bénira ; et avec cette bénédiction, vous partagerez volontiers ses opprobres et ses souffrances.

Et après avoir bu à son calice amer, vous boirez à longs traits au calice de son éternelle gloire et de ses éternelles félicités.

A ces Causes :

Après en avoir conféré avec nos vénérables Frères, les Dignitaires, Chanoines et Chapitre de notre Eglise Cathédrale.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

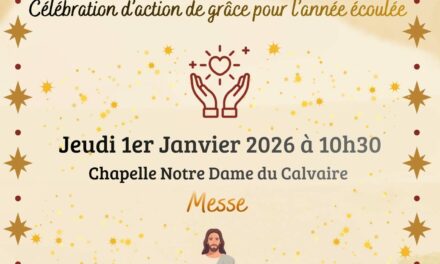

Article premier. — Le mercredi 24 juin, à l’occasion de l’inauguration solennelle de la Scala Sancta, un pèlerinage, auquel sont invités les prêtres et les fidèles du diocèse, aura lieu au calvaire de Pontchâteau.

Art. 2. — L’organisation et la direction de ce pèlerinage, comme aussi de tous les pèlerinages qui se feront ultérieurement à ce même calvaire, est et demeure exclusivement confiée au Supérieur de la Maison des Pères de la Compagnie de Marie, ces dignes enfants du Bienheureux de Montfort, héritiers de son esprit, gardiens naturels de ses œuvres et de ses traditions.

Art. 3. — Pour assurer l’ordre et la dignité de ces pèlerinages, que nous désirons voir se multiplier de plus en plus, aucune paroisse ne devra se rendre processionnellement au calvaire avant que M. le Curé de cette paroisse n’ait préalablement averti le Père Directeur du jour et de l’heure de son arrivée.

Art. 4. — MM. les Curés qui ne pourront prendre part au pèlerinage du 24 juin sont autorisés à faire, ce même jour, à l’heure jugée la plus opportune, chacun dans leurs paroisses respectives, une procession à l’une des croix érigées dans le voisinage de leur église. Pendant cette procession on chantera l’hymne Vexilla régis et quelques cantiques appropriés à la circonstance.

Art. 5. —Au retour de cette procession, on donnera avec l’ostensoir la bénédiction du Très Saint-Sacrement, et immédiatement avant le chœur du Tantum ergo, on récitera cinq Pater et cinq Ave aux intentions du Souverain Pontife et en union avec les pieux pèlerins.

Et sera notre présent Mandement, ainsi que la Lettre circulaire qui le précède, lu et publié dans toutes les églises et chapelles publiques de notre diocèse, le dimanche qui en suivra la réception.

Donné à Nantes, en notre palais épiscopal, sous notre seing, le sceau de nos armes et le contreseing du Secrétaire général de notre Evêché, en la solennité de la fête du Sacré-Cœur de Jésus, le dimanche 7 juin de l’an de grâce 1891.

† JULES. Evêque de Nantes.

Par Mandement de Monseigneur :

J. BOSSÉ. Ch. Sec. gén.

Fête du 24 juin 1892

Au Calvaire du Bienheureux de Montfort.

Annonçant à tout son diocèse le pèlerinage du 24 juin1, Monseigneur l’Evêque de Nantes rappelait que dans sa touchante et dramatique histoire, qui ne compte pas encore deux siècles, le Calvaire du Bienheureux de Montfort avait eu ses heures de joies et ses heures de deuil, ses jours d’humiliation et ses jours de gloire. Puis il ajoutait : c’est l’un de ces jours sereins et radieux qui, nous l’espérons, va bientôt se lever sur la sainte colline. »

Cette espérance, nous l’avions tous. Mais elle devait pourtant avoir son moment d’épreuve, lorsque dans la soirée du 23 juin, tandis qu’on activait, avec le plus d’ardeur, les préparatifs de la fête du lendemain, nous vîmes tout à coup les nuages s’amonceler de tous les points de l’horizon, au-dessus de la lande de la Madeleine. L’orage éclate bientôt et fait entendre ses sourds grondements, suivis d’une pluie torrentielle, qui ne semble pas devoir finir.

Cependant Monseigneur est arrivé au Calvaire ; et quelques heures après, le temps s’est suffisamment éclairci pour lui permettre de remonter au haut de la lande et d’y allumer le feu de joie préparé pour son arrivée.

De là, la lueur des flammes pétillantes est vue au loin ; elle annonce à toutes les populations d’alentour la présence du premier Pasteur. Détail imprévu, mais qui s’explique, parce qu’on est à la veille de la fête de saint Jean-Baptiste, de nombreux autres feux semblent répondre, des divers points de l’horizon, au signal donné du Calvaire.

Le lendemain, le soleil se lève vraiment radieux. L’orage de la veille ne paraît être venu que pour rafraîchir le sol. Nous n’aurons pas à craindre les nuages de poussière, et l’on peut voir que les décorations n’ont aucunement souffert.

Le parcours de la grande procession forme un vaste cercle embrassant tout l’espace qui sépare le nouveau monument du calvaire. C’est la voie triomphale. Elle portera désormais ce nom, par opposition à la voie douloureuse qui va plus directement du Prétoire au Calvaire.

Elle est marquée, en ce moment, par des mâts vénitiens plantés de distance en distance, et au sommet desquels flottent au vent des flammes multicolores.

Nous voudrions pouvoir compter tous les arcs de triomphe dont elle est ornée et n’en omettre aucun.

Toute la décoration si gracieuse et si remarquée de cette allée que va suivre Sa Grandeur, pour se rendre au nouveau monument, est due à la paroisse de Saint-Lyphard.

Sur la même voie, tout près de la Fontaine légendaire, Crossac a élevé ses deux arcs de triomphe, dont l’élégance et le bon goût décèlent la main d’un artiste.

Sur la grande voie, voici les arcs de triomphe de Saint-Joachim, de Campbon, de Missillac, de Sainte Reine, de Saint-Guillaume. Il en est d’autres que l’on doit à la piété discrète de plusieurs familles de Pontchâteau.

Sur le point le plus élevé de la lande, se dresse fièrement une porte de château moyen-âge, avec ses deux tours crénelées. On lit sur un écusson, ces simples paroles : Haïti à Montfort. C’est une prière que les futurs apôtres de cette île, abrités au Calvaire, font monter aujourd’hui vers le Ciel au milieu de la crise nouvelle que traverse leur chère mission. Puisse-t-elle être exaucée !

N’oublions pas la décoration de la chapelle du pèlerinage, dont toutes les lignes architecturales si élégantes sont marquées aujourd’hui par des guirlandes de feuillage d’une légèreté aérienne.

Quant au nouveau monument, dont on a déjà lu la description, il apparaît au bas de la lande sans autre parure que celle que lui ont faite la main et le ciseau des artistes, parure dont la blancheur immaculée resplendit, en ce moment, aux rayons du soleil levant.

L’office du matin a été fixé à 9 heures 1/2. Dès 9 heures, le son du clairon annonce l’arrivée d’une paroisse qui la première, conduite par son clergé avec sa croix et sa bannière, se dirige par la voie triomphale, vers la Scala Sancta. Bientôt une seconde la suit, puis une troisième, puis vingt autres. Nous les compterons plus facilement, ce soir, au triomphe du Christ, où aucune ne manquera.

1Voir le numéro d’Avril dernier.

Dans tous les rangs, ce sont les cantiques du Bienheureux P. de Montfort : Vive Jésus ! vive sa Croix! Chers amis tressaillons d’allégresse…, ou quelqu’un des chants nouveaux, composés en son honneur, que l’on redit avec un entrain et un enthousiasme indescriptibles.